El área prospectada responde a un ambicioso proyecto de educación ambiental encarado por la Universidad Nacional del Comahue. En efecto, el Consejo Superior de esa Institución Académica, decidió afectar como zona amparada unas 70 hectáreas de su predio que representan a la Eco-región del Monte. En la práctica, este espacio, era utilizado para fines de esparcimiento que no permitían valorar esa zona como relicto de vegetación nativa de la región y lo condenaban a la desaparición. Hoy, desde esta Reserva se pretende concienciar a la población sobre la importancia de la protección de los ecosistemas áridos y semiáridos.

La Reserva se sitúa en ciudad capital próxima a los edificios que conforman la Universidad Nacional del Comahue.

El texto que se leerá a continuación fue suministrado por la dirección de la Reserva Universitaria prospectada.

La Provincia Fitogeográfica del Monte -que afecta al área prospectada como lo señala su nombre- abarca 460.000 Km2 y un 41% del territorio de la provincia del Neuquén.

La vegetación característica de la Provincia del Monte corresponde a un arbustal xerófilo, en el que la comunidad dominante es el “jarillal”, una asociación de tres especies (Larrea divaricata, Larreacuneifolia y Larrea nítida), acompañada de otros arbustos como matasebo (Monte aphylla), monte negro (Bougainvillea spinosa), pichana (Senna aphylla), chañar brea (Cercidium praecox), la chilladora (Chuquiraga spp.), alpataco (Prosopis flexuosa var. depressa) y diversas hierbas y cactáceas (Pérez, in litt.).

Según el relevamiento realizado por Mazieres (2004) la flora del área protegida esta conformada por 27 familias, 63 géneros y 81 especies. Dentro de las especies conformadoras de la comunidad clímax podemos encontrar a la Senna aphylla, Prosopis flexuosa var. depressa, Larrea divaricata, L. cuneifolia y escasos ejemplares de L. nitida.

Los endemismos presentes son: Boopis anthemoides (Sudamérica), Ephedra ochreata (Argentina), Prosopidastrum globosum (Argentina occidental) y Lycium gilliesianum (Argentina).

Tambien contamos con los géneros de cactaceas endémicos patagónicos, Maihuenia y Austrocactus, y la especie de interés por su alta variabilidad genética Pterocactus (Kiesling y Ferrari 2005).

|

Unidades de Vegetación

|

Especies

|

Cobertura Vegetal Total (%)

|

Presencia en muestreos (%)

|

| Típica de barda | Larrea spp., Cercidium praecox, Senna aphylla, Atripex lampa, Stipa spp., Prosopis flexuosa |

11.4

4.87 3.44 1.37 1.33 0.83 |

72

84 60 60 84 32 |

| II. Palustre o humedal | Juncus sp. Thypa angustifolia |

1.75

|

8

12 |

| III. Salitral | Psyla spartioides Atriplex undulata Suaeda divaricata |

1.60

|

12

8 8 |

| IV. Arenal | Hyalis argentea Panicum urvilleanum Grindelia chiloensis |

0.25

|

4

8 28 |

La familia más representada es la de las compuestas seguida de las leguminosas, y el la especie más frecuente es Cercidium australis (Chañar brea). La cobertura vegetal del área protegida es del 31% y alrededor de 46 species de las 81 que tiene el parque tienen algún valor reconocido, ya sea medicinal, comestible o industrial.

Según aspectos criterios geomorfológicos y de vegetación el área cuenta con 4 tipos de formaciones vegetales (Mazieres, 2004).

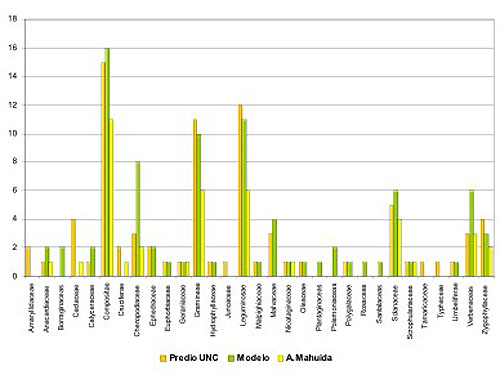

El siguiente gráfico resume la composición de la flora del area protegida (Mazieres 2004):

Las especies más frecuentes fueron descriptas por Suárez (2007):

|

ARBUSTOS NATIVOS |

||

|

Nombre científico |

Nombre vulgar |

Familia |

|

Acantholippia seriphioides |

Tomillo, Tomillo del campo | Verbenáceas |

|

Atriplex lampa |

Zampa | Quenopodiáceas |

|

Bougainvillea spinosa |

Monte negro | Nictagináceas |

|

Capparis atamisquea |

Atamisqui | Capparidáceas |

| Senna aphylla | Pichanilla, Retama | Leguminosas |

| Cercidium praecox | Chañar brea | Leguminosas |

| Chuquiraga hystrix | Chilladora, Uña de gato | Compuestas |

| Cyclolepsis genistoides | Palo azul, Matorro azul | Compuestas |

| Ephedra ochreata |

Solupe, Fruta del quirquincho |

Ephedráceas |

| Fabiana peckii | Solanáceas | |

| Larrea cuneifolia | Jarilla macho | Zigofiláceas |

| Larrea divaricata | Jarilla hembra | Zigofiláceas |

| Lycium chilense | Yaoyín | Solanáceas |

| Monttea aphylla | Matasebo | Escrofulariáceas |

|

Prosopidastrum globosum |

Manca caballo | Leguminosas |

|

Prosopis flexuosa var Depressa |

Alpataco, Algarrobo | Leguminosas |

| Psila spartioides | Pichana, Escoba | Compuestas |

| Schinus johnstonii | Molle | Anacardiáceas |

| Senecio subulatus | Compuestas | |

|

SUB-ARBUSTOS NATIVOS |

||

|

Nombre científico |

Nombre vulgar |

Familia |

| Bacharis darwuinii | Compuestas | |

| Baccharis juncea | Compuestas | |

|

Glandularia crithmifolia |

Té de burro | Verbenáceas |

| Grindelia chiloensis | Melosa | Compuestas |

| Gutierreza solbrigii | Compuestas | |

| Hyalis argentea | Olivillo | Compuestas |

| Senecio filaginoides | Compuestas | |

|

Sphaeralcea mendocina |

Malváceas | |

| Tessaria absinthioides | Pájaro bobo | Compuestas |

|

Thymophylla belenidum |

Compuestas | |

| Tweedia brunonis | Asclepiadáceas | |

|

SUCULENTAS NATIVAS |

||

|

Nombre científico |

Nombre vulgar |

Familia |

| Echinopsis leucantha | Cactus | Cactáceas |

|

Maihuenopsis darwinii |

Cactáceas | |

|

HERBÁCEAS NATIVAS PERENNES |

||

|

Nombre científico |

Nombre vulgar |

Familia |

| Arjona tuberosa | Macachín | Santaláceas |

| Bromus brevis | Cebadilla | Gramíneas |

| Distichlis spicata | Pelo de chancho | Gramíneas |

| Euphorbia collina | Pichoga, Lechoza | Euforbiáceas |

| Hoffmannseggia erecta | Porotillo | Leguminosas |

| Hysteriona jasionoides | Compuestas | |

|

Lecanophora heterophylla |

Huella | Malváceas |

| Solanum eleagnifolium | Revienta caballo, Tomatillo | Solanáceas |

| Stipa neaei | Coirón dulce, Coirón pluma | Gramíneas |

| Stipa speciosa | Coirón, Coirón amargo | Gramíneas |

| Panicum urvilleanum | Tupe, Ajo macho | Gramíneas |

| Poa lanuginosa | Pasto hilo, Unquillo | Gramíneas |

| Poa ligularis | Coirón poa | Gramíneas |

|

HERBÁCEAS EXÓTICAS PERENNES |

||

|

Nombre científico |

Nombre vulgar |

Familia |

| Atriplex semibaccata | Quenopodiáceas | |

| Chenopodium album | Yuyo blanco | Quenopodiáceas |

| Cynodon dactylon | Gramilla, Pata de perdiz | Gramíneas |

|

HERBÁCEAS NATIVAS ANUALES |

||

|

Nombre científico |

Nombre vulgar |

Familia |

| Daucus pusillus | Zanahoria silvestre | Umbelíferas |

| Lepidium sp. | Crucíferas | |

| Nicotiana noctiflora | Tabaco cimarrón | Solanáceas |

| Plantago patagonica | Peludilla | Plantagináceas |

| Schismus barbatus (1) | Gramíneas | |

| (1) Especie naturalizada | ||

|

HERBÁCEAS EXÓTICAS ANUALES |

||

|

Nombre científico |

Nombre vulgar |

Familia |

| Centaurea melitensis | Abre puño | Compuestas |

| Diplotaxis tenuifolia | Mostacilla, flor amarilla | Crucíferas |

| Eruca sativa | Roqueta, oruga | Crucíferas |

| Hordeum murinum | Flechilla | Gramíneas |

| Kochia scoparia | Morenita | Quenopodiáceas |

| Salsola kali | Cardo ruso | Quenopodiáceas |

| Sisymbrium irio | Matacandil, mostacilla | Crucíferas |

En base a la composición florística de un “modelo de Monte poco perturbado”, y la composición de la vegetación en el área protegida Auca Mahuida, se realizaron comparaciones, con el objeto de aproximar una primera evaluación de la biodiversidad del area.

En la siguiente Tabla se compara la riqueza de familias, géneros y especies:

|

Origen Fitogeograáfico. |

Riqueza familias |

Riqueza géneros |

Riqueza especies |

|||

|

Nativas |

Exóticas |

Nativas |

Exóticas |

Nativas |

Exóticas |

|

|

Parque Universitario Provincia del Monte |

22 |

5 |

56 |

6 |

75 |

6 |

|

Monte “modelo” |

27 |

1 |

57 |

1 |

85 |

1 |

|

Monte Auca Mahuida |

12 |

1 |

27 |

1 |

39 |

1 |

Investigación y Textos: Gabriel Omar Rodriguez

Agradecimiento especial por el aporte de información relevante:

Lic. Daniel R. Pérez

Escuela Superior de Salud y Medio Ambiente

Universidad Nacional del Comahue

Neuquén

El texto que se leerá a continuación fue suministrado por la dirección de la Reserva Universitaria prospectada.

Se han efectuado censos de fauna en el área tratada. Hay que tener en cuenta, ante todo, que estamos ante una reserva muy próxima a la ciudad y debido a la asidua presencia humana hay muchas especies que no se acercan al lugar.

En sectores del río Neuquén próximas al área protegida, investigaciones de Zuñiga (2007), brindaron los siguientes resultados:

Se registraron 6233 individuos pertenecientes a 62 especies y 26 familias de aves. La mayoría de las especies citadas han sido caracterizadas como de amplios requerimientos de hábitat y muy relacionadas con las actividades del hombre. El ensamble se presentó simplificado y estuvo dominado por aves de las familias Anatidae, Columbidae y Ploceidae.

El 42% de las especies y 50% de los individuos se observaron en la zona de bosque ribereño. En el hábitat de río se registraron 30% de las especies y 36% del total de individuos. El 28% de las especies citadas corresponden a aves “de paso”.

La mayor proporción de especies y de individuos se registró en primavera. La estación verano presentó los valores más bajos de riqueza y abundancia.

Las especies de reptiles más representativas son:

Liolaemus darwinii, Liolaemus gracilis, Cnemidophorus longicaudus, Pseudotomodon trigonatus (Falsa yarará), Phylodrias patagoniensis (culebra), Phylodrias trilineatus.

Investigación y Textos: Gabriel Omar Rodriguez

Agradecimiento especial por el aporte de información relevante:

Lic. Daniel R. Pérez

Escuela Superior de Salud y Medio Ambiente

Universidad Nacional del Comahue

Neuquén

Ubicación

El “Parque Universitario Provincia del Monte” ubicado en el predio de la Universidad Nacional del Comahue, de la ciudad de Neuquén.

Las coordenadas geográficas de ubicación son (Sistema geométrico WGS84):

Este 38° 569929’ S 68° 2.55830’ W

Norte 38° 55.9859’ S 68° 3.4148’ W

Noreste 38° 56.9929’ S 68° 2.8808 W

Sur 38° 56.3926’ S 68° 3.050’ W

Sureste 38° 56.3363’ S 68° 2.8300’ W

Suroeste 38° 56, 3624’ S 68° 3.4394’ W

Oeste 38° 56.2619’ S 68° 3.5267’ W

Superficie

La unidad de conservación tratada posee una superficie de 70 hectáreas.

El objetivo general que se tuvo en cuenta para establecer esta área protegida fue contribuir a un cambio cultural en la relación de la sociedad con los ecosistemas áridos. Por otras parte, el objetivo específico fue difundir la biodiversidad de las zonas áridas, los problemas de degradación que la impactan, y formular e implementar Programas Educativos sobre ecología de zonas áridas, desertificación y perdida de biodiversidad (Pérez, in litt.).

Relieve

Según el estudio regional de suelos de la provincia de Neuquén (Ferrer et al., 1990), el área protegida se ubica en la región extrandina, subregión árida mesetiforme. En esta región prevalecen extensas superficies planas y el relieve se caracteriza por ser predominantemente mesetiforme (pendientes hasta el 2%, con excepciones entre 2 y 5%), que contrastan con laderas abruptas con pendientes de hasta un 30% y la altitud media sobre el nivel del mar se encuentra entre los 200 y los 500 mts. aproximadamente. Las geoformas dominantes son: planicies arrasadas, cerros mesa, pedimentos, bajadas y conos aluviales, planicies aluviales y cuencas centrípetas.

Con respecto al edafoclima el régimen de humedad de este suelo es el arídico, régimen que se encuentra especialmente en las zonas áridas y semiáridas. Este se caracteriza por tener un balance hídrico negativo, lo que impide la movilización de los nutrientes a través del perfil y produce la acumulación de sales solubles, calcáreo y yeso en la superficie del suelo.

Hidrografía

El texto que se leerá a continuación fue suministrado por la dirección de la Reserva Universitaria prospectada.

En lo atinente a la hidrogeología esta zona pertenece a la región hidrogeológica xtraandina (Sosic, 1978). El agua subterránea en gran parte de la zona se presenta como complejos acuíferos en la sucesión de areniscas y fangolitas de origen continental del Grupo Neuquén. La recarga en el sector de la meseta o zonas alejadas por infiltración del agua pluvial. La captación de las precipitaciones es parcial debido al alto coeficiente de evaporación pero las condiciones geológicas favorecen que el agua que se infiltra directamente o luego de un breve escurrimiento, sea captada por las areniscas del Grupo Neuquén.

El área protegida tiene un sector perteneciente al río Neuquén. Ubicada en el noroeste de la provincia homónima, la cuenca del río Neuquén tiene una extensión aproximada de 32.500 Km2, aunque la cuenca activa es de aproximadamente 17.000 km2, correspondiendo 15.450 km2 a subcuencas proveedoras de caudales no permanentes o áreas sin aportes. La cuenca baja, que se ubica aledaña al Área Protegida, se extiende en un área de características áridas-semiáridas.

La cuenca del río Neuquén se encuentra casi en su totalidad desprovista de vegetación arbórea. No posee bosques naturales relevantes, sólo pasturas de escaso desarrollo y montes ralos arbustivos con poca capacidad de retención de las aguas de lluvia caídas. En general, la cuenca presenta un relieve de laderas empinadas y carencia de reguladores naturales, lo que produce significativos torrentes en las zonas altas y crecidas importantes en la parte inferior.

El caudal anual medio en el área de próxima al Parque Universitario Provincia del Monte estudios según datos de la AIC es de 560 m3/seg.

Clima

La región de la Provincia del Neuquén está, respecto al clima, en una situación de transición entre los climas templados y fríos y con regímenes de precipitaciones también disímiles según los sectores. En términos muy generales se puede decir que el norte y el este es frío y seco y el sur frío y húmedo.

Específicamente el área protegida que analizamos se caracteriza por ser seco y fresco con precipitaciones que no superan los 200 mm anuales predominando en las estaciones de invierno y otoño, principalmente en esta última. La temperatura media oscila entre los 13º C y 15º C. Durante los meses de diciembre y enero las temperaturas medias mensuales llegan a los 24º C con máximas de 40º C y en Julio la temperatura media es de 7º C. Los vientos son moderados a fuertes con direcciones prevalecientes del Oeste y Sudoeste principalmente en la época estival (Pérez, in litt.).

Investigación y Textos:Gabriel Omar Rodriguez

Agradecimiento especial por el aporte de información relevante:

Lic. Daniel R. Pérez

Escuela Superior de Salud y Medio Ambiente

Universidad Nacional del Comahue

Neuquén

Cómo Llegar

A la capital de Neuquén se puede arribar partiendo de la ciudad de Buenos Aires por más de un itinerario. Una de las mejores posibilidades es tomar la RN Nº 5 hasta la ciudad de Santa Rosa, capital de la Pampa. Luego se continúa unos pocos kilómetros hacia el sur por la RN Nº 35 hasta que es interceptada por la RN Nº 152 que parte a nuestra derecha -rumbo oeste- y, en el Paraje El Carancho toma un marcado rumbo sur, pasando por el Parque Nacional Lihué Calel y luego por la ciudad de Puelches. En la localidad de Chelforó, provincia de Río Negro, es interceptada por la RN Nº 22. Se circula por ésta última hacia la derecha nuevamente –rumbo oeste- y nos conduce a la capital neuquina.

Desde la ciudad de Córdoba, punto intermedio para acceder desde Salta. Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero por la RN Nº 9, se circula hacia el sur por la RN Nº 36 hasta la ciudad de Río Cuarto. En este punto hay que hacer un muy breve recorrido hacia el sudoeste -10 kilómetros aproximadamente- por la RN Nº 8, desde donde parte con rumbo definido hacia el sur la ya mencionada RN Nº 35 que nos lleva a la capital de La Pampa y de acá se continúa como se señaló en el párrafo anterior.

Desde la ciudad de Santa Fe hay más de un recorrido, pero se sugiere tomar por la autopista hacia Rosario y luego seguir hasta San Nicolás, ni bien se ingresa a la provincia de Buenos Aires. En esta ciudad sale con sentido sur la RP Nº 65 que deberá tomarse hasta la localidad de 9 de Julio, lugar en el que este camino es interceptado por la RN Nº 5 que nos lleva a Santa Rosa. De ahí se sigue como se indica en el primer párrafo. Otra posibilidad es hacer el recorrido Santa Fe–Córdoba por la RN Nº 19 y seguir desde esta última ciudad como ya se señaló.

Los que parten de Corrientes y Paraná tienen que llegar a Santa Fe como primer paso, para luego seguir el camino ya indicado.

Desde el sur se puede provenir desde las ciudades sobre la costa marítima, en cuyo caso hay que tomar con rumbo norte la RN Nº 3 hasta San Antonio Oeste y desde aquí parte la RP Nº 304, siempre hacia el norte, que luego de transitar 90 kilómetros se “funde” en la RN Nº 250 que corta en Choel-Choel a la RN N 22. En este cruce habrá que transitar hacia el oeste –izquierda- dirigiéndose en forma casi rectilínea a Neuquén capital. Desde las localidades que están sobre la Cordillera hay que arribar por la RN Nº 40 hasta que la corta la RN Nº 258 que va a El Bolsón y sigue hasta San Carlos de Bariloche, a partir de donde se sigue por la RN Nº 237 que nos lleva a la ciudad de Neuquén.

El predio de la Universidad del Comahue –y por ende la Reserva del Monte- está sobre la Avenida Argentina al 1400, siguiendo una calle interna central a cuyos lados están los edificios de las distintas facultades, cuando finaliza ya aparece las bardas sobre las que se extiende la Reserva.

Recursos Culturales

En este ítem, en la gran mayoría de los casos, presentamos en primer término, una reseña sobre los habitantes originarios que tuvo la región, por considerarlos un importante recurso cultural.

Como es sabido, la ausencia de escritura, la escasa tradición oral y a veces los insuficientes vestigios, hacen difícil desentrañar pormenores de las primeras ocupaciones humanas en el territorio argentino en general y, particularmente, en el neuquino que nos ocupa. No obstante, con el período posthispánico la cuestión se revierte notoriamente gracias a los abundantes escritos que nos dejaron narradores, principalmente sacerdotes jesuitas, que contribuyeron mucho a conocer al menos los que habitaban estas latitudes al momento de la conquista. Tratando de ilustrar al lector sobre este último período, se reseñan a continuación aspectos vinculados con estos últimos habitantes.

LOS PEHUENCHES

Ocupaban en la época de la conquista una vasta zona al sur del paralelo 40, o sea sur de la actual territorio de Mendoza y oeste del de Neuquén. Por su aspecto físico, altos, delgados y de cabeza alargada, formaban parte de los huárpidos, cultura que ocupaba la zona de Cuyo. Fueron llamados pehuenches por los araucanos en razón de que eran colectores del fruto de la araucaria o pehuén; con los piñones de esta planta hacían una especie de pan y algo similar a la chicha. Como la cosecha se hacía una vez al año guardaban los piñones en grandes silos subterráneos que a veces mantenían hasta cuatro años. Fueron cazadores de guanacos y ñandúes y sus viviendas consistían en toldos hechos de cuero de animales, principalmente de guanaco y luego utilizaron también el de vacunos y equinos. Las pieles las cosían con tendones y trataban de combinar distintos colores. Los paños así armados, eran sostenidos con palos y travesaños. Las pieles se usaban también como vestimenta que adornaban con plumajes de cuya confección fueron grandes artífices (Serrano, 1999). Además de la elaboración de productos de cuero, los que vivían cerca de lagunas fabricaban balsas y también se dedicaban a hacer productos de cestería muy esmerada. Más recientemente, usaban tejidos aunque no lo fabricaban, los adquirían de los araucanos a cambio plumajes, sal y luego caballos (Canals Frau, 1986). Se pintaban la cara, brazos y piernas de distintos colores y por distintas razones, entre las que se incluía el duelo. Fueron uno de los precursores en la utilización de una especie de raqueta, hechas de caña coligüe, para caminar sobre la nieve. Sus armas eran arco y flecha con punta de piedra y las boleadoras. Cuando comenzaron a araucanizarse usaban también el “fuste aucá”, larga lanza araucana de varios metros de largo. Es muy importante hacer acá un paréntesis y referirnos muy brevemente al pueblo araucano. Estos eran originarios de Chile; se caracterizaban por tener una economía basada en la agricultura y el pastoreo de camélidos –que luego reemplazaron por al ganado traído por los españoles- y se llamaban a sí mismos mapuches que en su lengua significada “gente de la tierra”. Habitaron aproximadamente la región comprendida entre el río Bío Bío y la zona de Valdivia (Wright y Nekhon, 1990). Lucharon con gran ímpetu contra la invasión Inca primero y la Española después. Con el paso del tiempo se fueron seduciendo por la prosperidad que ofrecía el comercio de equinos y vacunos de las pampas, cuyas poblaciones cimarronas abundaban y fueron emigrando en grandes cantidades hacia la zona central del actual territorio argentino, llegando hasta la misma provincia de Buenos Aires. Influyeron culturalmente tanto en los pampas como en las otras parcialidades que ocupaban esta región, como el caso de los pehuenches que tratamos en este apartado. Este fenómeno de aculturación se lo denominó araucanización.

Finalizando con los pehuenches es oportuno comentar que fueron bastante bravíos combatiendo y arrasaron en más de una oportunidad poblaciones del conquistador europeo como ocurrió con la estancia jesuítica “La Arboleda” –situada en el sur de Mendoza- que en 1666 la destruyeron totalmente. Estos ataques no se limitaron al oriente de la cordillera sino que en ocasiones la atravesaban y acometían contra poblados chilenos. Si bien se los conoce desde tiempos lejanos hablando el “chilidugu” de los mapuches chilenos, algunos etnólogos manifiestan que primariamente tenían un vocabulario en el que usaban palabras del dialecto “milcayac” de la lengua huarpe (Raone, 1963)

PUELCHES

Los patagones del Norte, llamados también puelches o mejor aún puelche-guénaken; nombre que según el Perito Moreno se lo asignaron ellos mismos. La zona que ocuparon estos aborígenes está comprendida entre sudoeste de La Pampa, este de Neuquén, la provincia de Río Negro y sur de la provincia de Buenos Aires llegando cerca de la actual ciudad Mar del Plata.

Según datos del etnólogo francés Alcides D’Orbigny, quien fue uno de los primeros que estuvo en contacto con estos aborígenes, nos dice que eran de estatura media y de físico corpulento con cierta similitud con los patagones (ubicados más al sur). Fueron primitivamente cazadores de guanacos y ñandúes, cuya carne era su sustento principal. Más tarde, en el siglo XVIII, comenzaron a comer carne de caballo, animal que cazaban en las llanuras meridionales de la provincia de Buenos Aires. No obstante, también recolectaban raíces, semillas que molían entre dos piedras para hacer harina y preparaban bebidas alcohólicas.

Sus principales armas eran el arco y la flecha, las bolas y el lazo, con ellas cazaban y peleaban. En tiempos más recientes, cuando ya eran indios ecuestres, usaban para la guerra la lanza larga y el coleto de cuero.

Su vestimenta consistía en un manto hecho de varias pieles cosidas con tendones que generalmente se conoce con el nombre de “quillango”. En una primera etapa lo hacían con pieles de guanaco y zorro y luego con la de caballo, las que ostentaban pinturas de carácter geométrico del lado opuesto al pelo. Ambos sexos usaban esta indumentaria, los hombres por debajo llevaban un taparrabo triangular atado a la cintura y las mujeres un delantalillo también de piel. Hombres y mujeres se pintaban la cara y algunas partes del cuerpo con distintos colores y como tocado usaban una vincha. Se caracterizaban por ser nómades por lo que sus viviendas eran algo precarias para hacerlas desarmables y sus desplazamientos estaban motivados por la busca de lugares de caza. Se han encontrado algunos restos de alfarería pero no conocían el tejido. Las mantas o prendas tejidas que usaban las adquirían de los araucanos de Chile.

Su lengua llamada “gününe yájitch” aunque, tenía cierta semejanza con la de los tehuelches. Como la mayoría de estos pueblos habían elaborado ritos funerarios y los muertos eran enterrados en grutas o cavernas envueltos en su manto y junto a sus armas y adornos. Se sacrificaban los animales que habían pertenecido al difunto y se prendía fuego al toldo bajo el cual había vivido. Todo esto para que en la otra vida pudiera disponer de todo lo que le había pertenecido.

Otras parcialidades que habitaron la región y de las que se conoce muy poco fueron los leuvuches –del araucano leuvu= río y che= gente– que, como bien lo indica su denominación, vivieron junto a los ríos, especialmente el Limay, y también hay indicios que lo hicieron a la vera del Neuquén, Negro y Colorado. Eran muy aficionados a la pesca y se los considera de raza puelche, y desaparecieron junto con éstos y fueron araucanizados. En la zona del Nahuel Huapi habitaba una parcialidad que se denominaba poya que se los vincula con los patagones del norte o gününa kune y otra denominada vurilolche o vuriloche, muy similares entre si y desaparecieron tempranamente (S. XVII). Otro agrupamiento aborigen fue descrito por el Perito Moreno que los denominó genanquenes, pero posteriormente fueron considerados como puelches-génaken.

Todas las culturas de la región vieron su final en 1883, cuando tuvo su apogeo la acción bélica contra ellos desatada por iniciativa del Presidente Julio A. Roca, que se conoce como la “Conquista del Desierto”. Sus tierras nunca más las recuperaron –a excepción de pequeños reductos- y fueron muertos y tomados prisioneros y luego repartidos en estancias u obrajes donde los quisieran tener (Raone, 1963).

HISTORIA DE CÓMO SE GESTÓ EL ÁREA DE PROTEGIDA. ASPECTOS ECOLÓGICOS.

El texto que se leerá a continuación fue suministrado por la dirección de la Reserva Universitaria prospectada.

La degradación de ecosistemas desérticos y semidesérticos en el Norte de la Patagonia es constante y alarmante. Un ejemplo se encuentra en la Provincia del Neuquén, que tiene el 92 % de su territorio con niveles de desertificación que van desde leves a muy graves (del Valle et al., 2006).

A diferencia de lo que ocurriría en ecosistemas más apreciados por el hombre como el bosque, el desmonte de zonas áridas o semiáridas es aplaudido por la sociedad, que ve como una mejora o una limpieza la eliminación de la flora y fauna autóctona y su reemplazo como lo muestra la expresión: “Si el monte es bajo se limpia con un doble arado; estamos hablando de 400 a 500 $/ha.” (Barchiessi, 2006).

No faltan quienes consideran que las remotas estepas patagónicas son el lugar ideal para depositar residuos de cualquier tipo y origen, incluso nucleares (Ciallella, 1997).

Los enormes incendios que desvelan a los ambientalistas preocupados por el bosque, pasan inadvertidos si queman plantas nativas conocidas popularmente como matasebos, chañares, melosas, o animales como escorpiones, reptiles, o aves que habitan los jarillales. Las superficies afectadas por quemas suelen justificarse por necesidad para el manejo de la ganadería extensiva y muchas veces escapan de los límites previstos (Bran et.al., 2001).

Tampoco se reconoce a las zonas áridas como dignas para ser protegidas en Reservas Naturales. La provincia del Neuquén, en donde el ecosistema de monte ocupa un 41% del territorio, sólo está protegido en un 1,14% (Mazieres, 2004).

El uso agrícola productivo del monte en Neuquén y Río Negro se fundamenta en la creación de ecosistemas de sustitución, mediante la irrigación y la constante transformación de tierras para la implantación de cultivos intensivos con variedades de crecimiento rápido. Si bien existen investigaciones que muestran alternativas de nuevos cultivos nativos con bajos requerimientos hídricos para zonas áridas de Argentina (Ravetta, 2006), no se registran en estas provincias experiencias de uso de la flora autóctona con fines productivos.

La situación expuesta hasta aquí no es sorprendente si se examina la historia ecológica del continente. Desde la colonización de América se visualizó a la naturaleza como enemiga (Brailovsky y Foguelman, 2005). Posteriormente la llamada Campaña del Desierto, intentó decididamente extinguir a los aborígenes, instalando primero una visión de las estepas del sur como un sitio hostil e improductivo, para justificar el avance de la frontera agropecuaria. La norpatagonia fue pensada históricamente en términos de problema: hábitat natural del «salvaje del desierto» o de los «bárbaros del desierto» (Navarro Floria, 2002). Este último autor menciona que Avellaneda propone al ministro Roca la derrota del «desierto» como tarea política: «debe proseguirse inevitablemente mientras la frontera civilizada tenga por enemigo al indio y por delante al desierto que lo engendra».

Este proceso provocó una intensa y sistemática destrucción de las culturas nativas poseedoras de saberes sobre el uso y protección de los recursos naturales. La desintegración social y cultural de los pueblos originarios derivó finalmente en su incorporación a la sociedad blanca en términos absolutamente marginales (Bendini, 2005).

Ya en el siglo XX en el Alto Valle de Río Negro se construyen canales de riego e ingresan al norte de la patagonia inmigrantes desde distintos lugares del mundo invitados a producir la tierra. En otros puntos norpatagónicos como el norte de Neuquén la población se constituyó a partir de pobladores más heterogéneos procedentes de Mendoza, Chile y Bonaerenses remanentes de tropas de expedicionarios (Bendini, 2005).

Los nuevos habitantes con su marco cultural lograron transformar el desierto en un vergel frutihortícola. Lamentablemente el vergel creado en base a sistemas de riego ineficientes y a especies con requerimientos ecológicos fuera de las condiciones ambientales existentes produjo consecuencias negativas tanto a nivel natural como social. De acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), las zonas bajo riego en Argentina afectadas por sales totalizan unas 500.000 ha, y aproximadamente el 10% de éstas corresponden a suelos que forman parte del Alto Valle de Río Negro y Neuquén (Gili et.al., 2004).

A nivel social el modelo frutihortícola produce pobreza en los pequeños productores y ganancias capitalistas concentradas (Radonich et. al., 2005).

Investigaciones del Libiquima (Laboratorio de biología, química y ambiente) de la Universidad Nacional del Comahue, vienen mostrando consecuencias carcinogénicas y otros efectos perjudiciales de los venenos que se usan para controlar plagas de los monocultivos en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén (Magnarelli et. al. 2002, 2005 a, b).

En lo referente a la producción en secano, en el norte Neuquino la ganadería de caprinos, vacunos y equinos desarrollada por los pobladores criollos sin apoyo técnico, llevó al proceso de desertificación y al consecuente riesgo de extinción de la biodiversidad (Ayesa et. al. 1996; Roenick y Ayesa, 1992; Pérez, 2005).

La actividad hidrocarburífera sumó como impacto ambiental la fragmentación del hábitat por desmontes para caminos y picadas, con consecuencias en la fauna de vertebrados (Fiori y Zalba, 2000; Bonenti y Pérez, 2005; Llancapán y Pérez, 2006).

Actualmente encontramos afianzada una visión poco positiva de las zonas áridas, campos degradados y/o contaminados y a pocos sobrevivientes de los pobladores originarios pidiendo reivindicaciones (Werken Kvrvf , 2007; Seguel, 2007).

El limitado aprecio por los ecosistemas áridos se manifiesta también en el sistema educativo.

Algunas publicaciones han descripto experiencias acotadas en el tiempo sobre enseñanza de la biodiversidad y ecología en patagonia (Carrió et. al., 2002) que no se han sostenido desde los organismos educativos (Pérez, 2006 a).

Son escasos los materiales curriculares destinados a la enseñanza de temas de biología y ecología de los desiertos patagónicos (Pérez, 2001 a, 2001 b, 2001 c). Estas producciones tienen poco número de ejemplares y no están acompañadas de capacitación masiva para su utilización. A su vez, se ha señalado la ausencia de políticas que promuevan nuevos escenarios de construcción de contenidos curriculares que aporten alternativas para la enseñanza de la biología acorde a los contextos en donde se producen los procesos de enseñanza y aprendizaje (Pérez, 2006 a).

Si bien hay consenso en que el conocimiento científico no es aséptico y está cargado de componentes ideológicos y socio-políticos, la enseñanza de la biología en norpatagonia, rara vez toma en cuenta el contexto histórico, cultural, político o económico (Pérez, 2006 b).

Frente a este panorama un grupo de docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Comahue tomó la iniciativa de crear el Área Protegida “Parque Universitario Provincia del Monte”, en un ambiente periurbano de la ciudad de Neuquén. La intención fue poner a disposición de docentes, alumnos y la población en general conocimientos sobre los ambientes áridos y semiáridos, en particular el Monte (Cabrera, 1976), y lo que Primack et. al. (2001) denominan valor directo e indirecto de la biodiversidad.

Mazieres (op. cit.), realizó la primera investigación en el predio de la Universidad, y describió la presencia de una sorprendente diversidad de plantas nativas en comparación con otras áreas protegidas que incluyen ecosistema de monte en la Provincia del Neuquén. Este trabajo brindó la información de base para justificar la creación del área y para el primer libro de difusión. En ese mismo año se iniciaron desde la Escuela Superior de Salud y Ambiente capacitaciones y talleres para docentes en donde se abordaron contenidos sobre los ambientes patagónicos, se debatió el rol de las áreas protegidas en la educación y se detectaron necesidades para la enseñanza de la ecología y biodiversidad regional del profesorado de biología en la zona de influencia de la Universidad. Una de estas instancias se organizó en forma conjunta con la Asociación de Docentes de Biología (Adbia- filial Neuquén) con quien se llevó a cabo el taller “Biodiversidad ¿Es posible la protección a partir de la educación?”. Esta actividad fue coordinada por una docente e investigadora con experiencia en un área protegida similar: la Dra. Antonia Oggero, directora del Bosque Autóctono “El Espinal” de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

En el año 2006 con la información obtenida por Mazieres (op. cit.) y tras la obtención de nuevos resultados de investigaciones en marcha en el área protegida, se comenzaron a brindar visitas guiadas para alumnos de todos los niveles educativos referidas al valor del ecosistema del monte.

En el año 2007 se realizó el herbario, se instaló un vivero especies nativas con fines educativos y de investigación, y el Área Protegida ingresó en la Red Argentina de Jardines Botánicos.

Alternativas Turísticas

El texto que se leerá a continuación fue suministrado por la dirección de la Reserva Universitaria prospectada.

Se organizan salidas guiadas y difusión de la biodiversidad e importancia de los desiertos. El Parque cuenta actualmente con un grupo de 40 alumnos voluntarios de la Escuela Superior de Salud y Ambiente y las Facultades de Ciencias Agrarias, Ciencias Humanas y Turismo que son periódicamente capacitados por investigadores y docentes el Parque. Integran equipos de trabajo denominados “Plantas”; “Fauna”, “Comunicación ambiental” y “Gestión de Residuos” coordinados por estudiantes que desarrollan su tesis en el Área Protegida. El grupo “Plantas”, es responsable del herbario con más de 100 especies herborizadas a disposición de los docentes que desean identificar flora de la zona. Además, los integrantes de este grupo realizan visitas guiadas para docentes y alumnos de nivel primario y medio. Se ofrece un recorrido por un sendero de interpretación en el que se describen los usos populares conocidos y los valores potenciales de plantas del monte y sus relaciones con el suelo y la fauna . Las especies que se reconocen son Larrea cuneifolia (Jarilla macho), Atriplex lampa (Zampa), Cercidium praecox (Brea o Chañar brea), Prosopis flexuosa var. depressa (Alpataco), Hyalis argentea (Olivillo), Monttea aphylla (Matasebo), Grindelia chiloensis (Melosa), Ephedra triandra (Pico de loro o fruto del quirquincho). Se cierra la visita con una charla de intercambio de ideas y la escritura de una planilla evaluación.

Los alumnos coordinadores del grupo fauna realizan relevamientos periódicos de identificación de especies, y forman nuevos voluntarios con el apoyo de una lista de registro de aves (Zúñiga et. al. 2007) y una presentación multimedial. Este grupo propone a los docentes y alumnos de nivel primario y medio una vista guiada sobre aves del monte. La salida hace énfasis en la descripción de lugares y materiales con los que construyen nido Notiochelidon cyanoleuca (Golondrina Barranquera), Pseudoseisura gutturalis (caserote o cachilote), Phrygilus fruticetti (Yal negro), Astenes sp. (canastero), entre otras especies. Durante la visita se enfatizan las relaciones estrucutra-función de la morfología externa de las aves, las relaciones con las plantas y el valor de las aves como indicadoras de calidad ambiental.

La tercer opción de salida de campo que ofrecen los voluntarios del Parque son denominadas “Los investigadores del monte”. Los alumnos tesistas de la carrera Licenciatura en Saneamiento y Protección Ambiental comunican objetivos, y muestran en campo metodologías y resultados de investigaciones. Algunos ejemplos de temas que se abordan en campo son: diversidad, distribución y valor de cactáceas; nuevas técnicas para la revegetación con Prosopis flexuosa var. depressa; relación del impacto de residuos sólidos con la diversidad biológica vegetal; diversidad de la avifauna e impactos en ambientes del monte y relocalización del saurio Liolaemus darwinii.

En el transcurso del año 2006 se han recibido 600 alumnos de nivel primario, 200 de nivel secundario y 60 estudiantes de Profesorado en Enseñanza primaria (Fig. 2). La difusión de las actividades está a cargo del grupo comunicación ambiental que tiene como función la formulación e implementación de un plan de comunicación con folletería, cartelería (fig. 3) y campañas de divulgación.

El grupo gestión de residuos trabaja en un plan para sanear y restaurar zonas del Parque degradadas por residuos. El grupo de voluntarios dedicado a esta tarea realizó durante el año 2006 la primera campaña de limpieza de residuos sólidos tendiente a promover un vínculo diferente con el ambiente regional. La actividad que incluyó extracción manual de pequeños residuos y extracción con maquinaria de residuos voluminosos se planificó en conjunto con la División Educación Ambiental del Municipio de la Ciudad de Neuquén y ha requerido además un mapeo de la zona para tratar el problema en sectores críticos.

Problemas de Conservación

El texto que se leerá a continuación fue suministrado por la dirección de la Reserva Universitaria prospectada.

La degradación de ecosistemas desérticos y semidesérticos en el Norte de la Patagonia es constante y alarmante. Un ejemplo se encuentra en la Provincia del Neuquén, que tiene el 92% de su territorio con niveles de desertificación que van desde leves a muy graves (del Valle et al., 2006).

A diferencia de lo que ocurriría en ecosistemas más apreciados por el hombre como el bosque, el desmonte de zonas áridas o semiáridas es aplaudido por la sociedad, que ve como una mejora o una limpieza la eliminación de la flora y fauna autóctona y su reemplazo como lo muestra la expresión: “Si el monte es bajo se limpia con un doble arado; estamos hablando de 400 a 500 $/ha.” (Barchiessi, 2006).

No faltan quienes consideran que las remotas estepas patagónicas son el lugar ideal para depositar residuos de cualquier tipo y origen, incluso nucleares (Ciallella, 1997).

Los enormes incendios que desvelan a los ambientalistas preocupados por el bosque, pasan inadvertidos si queman plantas nativas conocidas popularmente como matasebos, chañares, melosas, o animales como escorpiones, reptiles, o aves que habitan los jarillales. Las superficies afectadas por quemas suelen justificarse por necesidad para el manejo de la ganadería extensiva y muchas veces escapan de los límites previstos (Bran et.al., 2001).

Tampoco se reconoce a las zonas áridas como dignas para ser protegidas en Reservas Naturales. La provincia del Neuquén, en donde el ecosistema de monte ocupa un 41 % del territorio, sólo está protegido en un 1,14% (Mazieres, 2004).

El uso agrícola productivo del monte en Neuquén y Río Negro se fundamenta en la creación de ecosistemas de sustitución, mediante la irrigación y la constante transformación de tierras para la implantación de cultivos intensivos con variedades de crecimiento rápido. Si bien existen investigaciones que muestran alternativas de nuevos cultivos nativos con bajos requerimientos hídricos para zonas áridas de Argentina (Ravetta, 2006), no se registran en estas provincias experiencias de uso de la flora autóctona con fines productivos.

Un importante aporte a la conservación se realiza a través de la docencia y educación ambiental. Uno de los obstáculos con los que se encuentran los docentes que quieren enseñar el valor y e importancia de los ecosistemas regionales es la escasez de materiales para la enseñanza. Por esta razón la producción del primer libro fue prioritaria en el proyecto desde sus inicios. En el año 2005 se elaboró “Una invitación a valorar y proteger el monte” que contó con 50 páginas destinadas a alumnos y docentes de nivel primario y medio de las Provincias de Neuquén y Río Negro. Las Ingenieras Adriana Bustamante Leiva, Adriana Bustamante y Adriana Bünzli de la Facultad de Ciencias Agrarias aportaron los textos sobre el rol ecológico (valor ecosistémico) y usos actuales y potenciales de plantas del jarillal: Larrea divaricata (Jarilla hembra), Larrea cuneifolia (Jarilla macho), Larrea nitida (Jarilla fina), Monttea aphylla (Matasebo), Boungainvillea spinosa (Monte negro), Schinus johnstoni (Molle), Prosopis flexuosa var. depressa (Alpataco), Cercidium praecox (Chañar brea), Grindelia chiloensis (Melosa), Shismus barbatus (Pastito cuarentón), Bromus catharticus. También incluyeron la descripción básica de un ambiente denominado “salitral” con sus plantas más abundantes: Atriplex lampa (Zampa), Psila spartioides (Pichanilla), Suaeda divaricata (Vidriera), Cyclolepis genistioides (Palo azul), y Distichlis spp. (Pasto salado). Además aportaron descripciones de especies exóticas invasoras asociadas a disturbios antrópicos como Eruca sativa, y Diplotaxis sp. La Lic. Paula Siracusa de la misma facultad generó para el libro un aporte a la interpretación de las adaptaciones de la plantas del desierto a partir de imágenes de cortes histológicos de Larrea divaricata (jarilla hembra) y Grindelia chiloensis (melosa). La Lic. Claudia Azpilicueta del Laboratorio de suelos de Neuquén presenta información inédita sobre grupos de nemátodos fitófagos, bacteriófagos, fungívoros, omnívoros, y predadores del suelo del Parque.

Para completar una presentación general de la biodiversidad el autor de este artículo explica características eco-etológicas de reptiles y aves frecuentes en el Área Protegida como Liolaemus darwinii (Lagartija), Cnemidophorus longicaudus (Lagartija cola roja), Athene cunicularia (Lechucita de las vizcacheras), Pseudoseisura gutturalis (Caserote), Agelaius thiulus (Varillero ala amarilla), Hymenops perspicillatus (Pico de plata) y su relación con el ambiente. Como cierre del libro la Mgt. María Josefa Rasseto expone dos guiones didácticos posibles para la enseñanza de contenidos en Ciencias Naturales y un enfoque sistémico para la Educación Ambiental en las bardas

Las distintas acciones en el Área Protegida han dado como resultado la disponibilidad de un sitio de aprendizaje y enseñanza para el profesorado de biología norpatagónico con un alto valor agregado: el conocimiento que aportan investigadores, docentes y alumnos que trabajan en temáticas ambientales en la Universidad Nacional del Comahue. Esta tarea mereció el reconocimiento del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén quien otorgó al Area Protegida Provincia del Monte y a sus integrantes docentes y alumnos de la Universidad Nacional del Comahue, el premio 2006 por la tarea a favor del ambiente.

Entre las próximas metas del Área Protegida se encuentran la creación de un banco de germoplasma, la investigación sobre conocimientos populares referidos a la flora regional y la realización de mesas de debate con amplia convocatoria a diferentes actores sociales para compartir visiones y saberes que contribuyan a un futuro sustentable en las zonas áridas y semiáridas del norte de la patagonia.

El área se encuentra impactada por basurales clandestinos, circulación de motos y cuatriciclos, apertura de caminos y picadas, presencia de perros y extracción de especies leñosas. Según los resultados de Mazieres (2004), el área presenta una perturbación intermedia y conserva potencial para un manejo destinado a la restauración, la investigación y la extensión de conocimiento a la comunidad.

CONTAMINACIÓN EN EL ÁREA.

Los resultados de investigaciones de Suárez (1997), muestran que las zonas que se encuentran más afectadas por la presencia de depósitos de residuos sólidos coinciden con los accesos a caminos por los cuales pueden circular vehículos de gran porte. En esta zona se encuentran el 67,74% de los depósitos de residuos. El sector oeste limitante con la ruta de acceso al barrio Rincón de Emilio, tiene el 14,5% de los depósitos de residuos.

Las zonas menos afectadas por presencia de depósitos de residuos sólidos, no poseen caminos o estos son angostos dificultando el ingreso de vehículos.

Según el trabajo de Suárez oportunamente citado es clara la relación que existe entre los depósitos de residuos y las especies exóticas. Se encontraron especies exóticas en el 78,2% de grillas relevadas dentro de los depósitos de residuos. Si bien tenemos que tener en cuenta que la presencia de especies exóticas varió según las distintas características de los depósitos, en todos los casos la relación fue alta superando el 70%.

En cambio en los sitios control la presencia de especies exóticas fue solo del 5,5%.

La cobertura vegetal en los sitios sin depósitos fue significativamente mayor que en los depósitos de residuos. Esto se debe principalmente a que la flora presente en los sitios control estaba compuesta por arbustos y subarbustos, formando matas de distintos estratos que generan mayor cobertura vegetal que las hierbas anuales y perennes que se encontraron en los sitios afectados por la presencia de depósitos.

Figura: Cantidad de depósitos en los cuadrantes afectados.

El color rojo nos indica los cuadrantes con mayor afectación ( 5 o más depósitos de residuos). En amarillo los cuadrantes que tienen entre 1 y 4 depósitos de residuos. El verde nos muestra cuales son los cuadrantes que no poseen depósitos de residuos. También se indican con un círculo azul los accesos a caminos dentro del área por los que vehículos de gran porte podrían transitar por Ej.: camiones, camionetas o autos.

Fecha e Instrumento Legal de Creación

Esta área protegida surgió inicialmente como proyecto de extensión de la Escuela Superior de Salud y Ambiente. Luego de ser reconocido el espacio con fines de investigación y extensión en el año 2004 y tras la institucionalización del proyecto en la Escuela Superior de Salud y Ambiente se desarrollaron desde el año 2006 variadas actividades de protección y divulgación. La existencia de este espacio que conserva el ecosistema originario en una zona urbana permite informar masivamente sobre la importancia de la protección de los ecosistemas áridos y semiáridos (Pérez, in litt.).

Por la Ordenanza Nº 0714 -1 de septiembre de 2004- del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue, se ha dispuesto, según lo indica el Artículo 2º de la misma, “delimitar un espacio de conservación del ecosistema regional del Monte destinado a extensión, investigación y visitas públicas”. El instrumento legal de manejo se creo en el año 2005 a partir de una resolución de la escuela Superior de Salud y Ambiente (UNCo), quien designo al Lic. Daniel R. Pérez como director del área protegida hasta la actualidad.

Bibliografía

– Ayesa, J., Bran, D., López, C., Marcolin, A. y D. Sbriller 1996. Estado de la Desertificación en el Dpto. Minas. (Pcia. del Neuquén). INTA-EEA Bariloche-GTZ. Bajar PDF

– Barchiessi, A. 2006. La próxima frontera productiva. REVISTA CREA. N 304. Buenos Aires.

– Bendini, S., 2005. Historia de la Patagonia. Editorial Sudamericana. Buenos Aires.

– Bertonatti, C. y J. Corcuera. 2000. Situación Ambiental Argentina 2000. Fundación Vida Silvestre Argentina.

Buenos Aires.

– Bonenti, M. y Pérez, D.R., (2005). “Capturabilidad y estructura de edades de Liolaemus darwinii

(Squamata: liolaemini) en un ambiente altamente impactado del monte austral”. Actas del VI Congreso Argentino de Herpetología. Paraná. Entre Ríos.

– Brailovsky, A. y D. Foguelman, 2005. Memoria Verde. Tesis Grupo Editorial Norma.

– Bran D., López, C., Ayesa, J. y D. Barrios, 2001. Evaluación de áreas afectadas por incendios de campos en el verano 2000/01 en el noreste rionegrino. Informe INTA-EEA Bariloche. Area de Investigacion en Recursos Naturales. Laboratorio de teledeteccion aplicada y sig.

– Canals Frau, S., 1986. Las Poblaciones Indígenas de la Argentina. Hyspamérica .Buenos Aires.

– Cabrera A. L., 1976. Regiones Fitogeográficas Argentinas. Pp. 1–85 en: Enciclopedia argentina de agricultura y jardinería. Tomo II. Fascículo 1. ACME, Buenos Aires

– Carrió, M., Pérez, D. R. y Molina, D., 2002. Alumnos de primer grado que leen y escriben ciencia. Revista de educación en Biología. Vol. 1 Nº 6.

– Ciallella, N.R., 1997. Eliminación de Residuos Radiactivos de Alta Actividad. Ciencia Hoy. Volumen 7. Nº42.

– Del Valle, H.F., N.O. Elissalde, D.A. Gagliardini, J. Milovich. Desertificación del Neuquén. Página disponible 2006

– Fiori, S. y M. Zalba., 2000. Plan de Manejo Reserva Provincial Auca Mahuida (Neuquén). Volumen II – Diagnóstico Específico, Taller y Asambleas Públicas. Secretaría de Estado del COPADE y Consejo Federal de Inversiones.

– Gili, P., Marando, G., Irisarri, J. y M. Sagardoy., 2004. Efecto de las técnicas de lavado y fertilización sobre la salinidad en suelos del alto valle del Río Negro y Neuquén, Argentina. Agricultura Técnica (Chile) 64(3):295-304.

– Llancapán, A. y Pérez, D. R., 2006. ¿Afectan los caminos a las poblaciones de Liolaemus darwinii (Squamata: Liolaemidae) en el Monte Austral? Actas del VII Congreso Nacional de Herpetología. Corrientes.

– Magnarelli Potás, G., Soloneski, S.; Rovedatti, M. , Dángelo, A., Larramendy M.L., 2002. Alteration of thrombine-signalling mechanism produced by heptachlor in human platelets. Journal Of Biochemical And Molecular Toxicology., v.16, n.4, p.189-196, 2002.

– Magnarelli Potás, G.; Moya de Juri, M.; Pechén de Dángelo, A., 2005.a. Evaluación genotóxica de personas laboralmente expuestas a plaguicidas En: Congreso Latinoamericano de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental – XIV Congreso Argentino de Toxicología – I Jornada Transandina De Toxicología . Mendoza.

– Magnarelli Potás, G.; Souza, M., Pechén de Dángelo, A. 2005.b. Prenatal Exposure to Pesticides: Analysis of Human Placental Acetylcholinesterase, Glutathione-S-transferase and Catalase as biomarkers of effect. Biomarkers. v.10, n.5, p.376 – 378.

– Mazieres, A., 2004. Potencialidades de un área de Monte periurbano de la ciudad de Neuquén para la creación de un Área Protegida. Tesis de grado. Licenciatura en Saneamiento y Protección Ambiental. Escuela Superior de Salud y Ambiente. Universidad Nacional del Comahue.

– Navarro Floria, P., 2002. El desierto y la cuestión del territorio en el discurso político argentino sobre la frontera Sur. Revista Complutense de Historia de América. Vol. 28 139-168.

– Pérez, D.R., 2001. Desierto, un lugar para vivir. Patagonia XXI Ediciones. Río Negro.

– Pérez, D.R., 2001. Reptiles del desierto de monte patagónico. Libro electrónico en disco compacto interactivo. Patagonia XXI Ediciones. Río Negro.

– Pérez, D.R., 2001. Secretos del desierto de monte patagónico. Video. 41 minutos. Patagonia XXI Ediciones. Río Negro.

– Pérez, D. R., 2005. Biodiversidad y Fauna. Plan de Manejo Area Protegida Sistema Domuyo. Dirección de Areas Protegidas de la Provincia del Neuquén y Consejo Federal de Inversiones.

– Pérez, D. R., 2006 a. El contexto sociohistórico, cultural y bioecológico en la enseñanza de la biología en el norte de la Patagonia. VII Jornadas Nacionales y el Segundo Congreso Internacional de Enseñanza de la Biología.

– Pérez, D.R., 2006 b. Escenas y Escenarios alternativos en la enseñanza de la Biología en el norte de la Patagonia. VII Jornadas Nacionales y el Segundo Congreso Internacional de Enseñanza de la Biología.

– Primack, R., R. Rozzi, P. Feinsinger, R. Dirzo y F. Massardo. 2001. Fundamentos de Conservación Biológica. Perspectivas Latinoamericanas. Fondo de Cultura Económica. México.

– Roenick, V; Ayesa, J., 1992. Monitoring desertification in Patagonia/Argentina. Unsing satellite data for sustainable environmental management En: Proceedings.Central Symposium of The International Space Year;Munich, Germany;30 March-4 April.p.1287-1290

– Radonich, N. Steimbreger y A. Kreiter. 2005. Tramas sociales y organización de la fruticultura en áreas de expansión. GESA. Grupo de Estudios Sociales y Agrarios. Universidad Nacional del Comahue. Iº Jornadas de Antropología Rural desde el norte. San Pedro de Colalao – Tucumán Bajar PDF

– Ravetta, D., 2006. Laboratorio de Nuevos Cultivos. Ver Sitio

– Rex González y J.A. Pérez, 1993. Historia Argentina. Argentina Indígena, vísperas de la conquista. Paidós. Buenos Aires.

– Seguel, A., 2007. Conflictos públicos en el territorio mapuche sobre injusticia y racismo ambiental. Mapuexpress. Informativo Mapuche. Página web consultada en 2007. Ver Sitio

– Werken Kuruf. 2007. Crónica de la contaminación de las petroleras al wajmapu (territorio mapuche) Centro de Documentación Mapuche. Sitio web consultada en 2007.

– Wright, I.S. & Nekhom, L.M., 1990. Diccionario Histórico Argentino. Emecé. Buenos Aires

– Zúñiga, D., Pérez D.R. y Farinaccio, F., 2007. Más que cien volando. Lista para el registro de aves del río Neuquén y Limay. Educo. Editorial de la Universidad Nacional del Comahue. En prensa.

Investigación y Textos: Gabriel Omar Rodriguez

Agradecimiento especial por el aporte de información relevante:

Lic. Daniel R. Pérez

Escuela Superior de Salud y Medio Ambiente

Universidad Nacional del Comahue

Neuquén

WWW.PATRIMONIONATURAL.COM

Términos y condiciones

Para su relevamiento de campo, Patrimonio Natural.com se traslada en vehículos